・なぜ今の会社員は昔より仕事が複雑化し生きづらさを感じるのか

・コンプラ、ハラスメント、防衛的ルールがもたらす摩擦の実態

・個人の工夫と、会社や上層部に働きかけるべき改善策

ごきげんよう、ぺいぱです。

このブログの内容は動画でも解説しています。

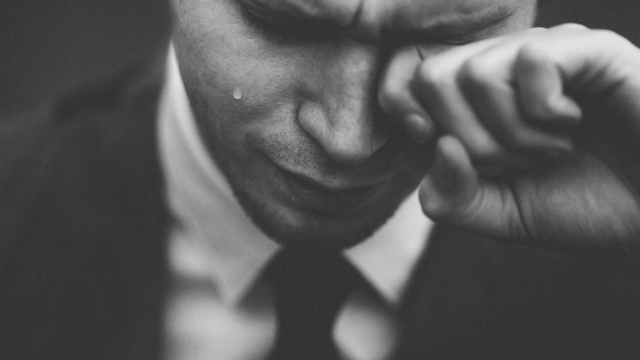

近年、コンプライアンス重視やハラスメント防止、多様性対応、個人情報保護など、“社会的に正しい”とされる動きが加速しています。誰もが求める健全な社会を目指す流れについて否定をするものではありませんが、一方で「かつては1日で終わった仕事が1ヶ月かかるようになった」とぼくは会社員時代によく嘆いていたものです。ではなぜこうした事態になっているのでしょうか?

<■書類や承認フローが多層化>

強力なトップによる鶴の一声や現場判断で動けていた時代と違い、今は誰かが誰かの忖度を繰り返しながら、リスク回避のためのチェック項目が多層化している。

……

<■“少しのミスも許されない”社会的圧力>

SNSを通じて炎上・バッシングが起きれば、企業ブランドは大ダメージ。結果、必要以上に慎重になり、スピードや裁量を犠牲にしてしまう。

……

<■管理職の負担増や世代間ギャップ>

昭和世代から令和世代まで混在する職場での価値観のズレ、ハラスメントやメンタルケアなど管理職が担う業務が膨れ上がっている点についての解決策が示されない。

こうした背景が「会社員の生きづらさ」を加速させています。ぼくもこうしたことに嫌気や限界を感じて四半世紀に及んだ会社員生活を昨年末で退きました。

そんな今回は、現代の会社員が個人でできる対処策と、会社や組織として取り組むべき改善策に分けて、ぼくなりに提案します。モチベーションが下がりがちな会社員の皆さんや、管理職として困っている方の参考になれば幸いです。

なぜ会社員が昔より生きづらく感じるようになったのか

では、早速いってみましょう!

<■行き過ぎる“守りの姿勢”と承認フローの多層化>

かつては部長や役員の“鶴の一声”でごりごりプロジェクトが進んだような場面も、今は法務・人事・コンプラ・内部統制など、多数の部署がOKを出すまで進めないケースが増えています。

・メリット:リスクを最小化し、ハラスメント被害や不正行為を防ぐ。

・デメリット:書類作成や調整に膨大な時間。社員のストレスも高まる。

……

<■“ほんの少しの失言・ミスも許されない”社会的圧力>

SNSを通じて炎上が瞬時に広がる時代では、企業・個人問わず厳しい目が注がれる。社内でのチャレンジやメディア対応など、少しでもやり方を誤れば社会的スキャンダルに発展するケースも。結果的に「どうせ何か言えば叩かれる」「あれこれ報告書を書く羽目になる」と考えて、積極的な発言や創造的な行動がしづらいムードが漂う実態がある。

……

<■多様性や各種ルールへの配慮>

もちろんこれらは必要な面もあり守る意義は大きい。ただし、徹底する深度が高すぎると、書類チェックや事前承認が膨らみ、市場が求める適切なタイミングで商品・サービスを展開できないジレンマが発生。難解化した制約が業務効率をどんどん下げている。近年ではGDPR(EU一般データ保護規則)やインボイス制度、電子帳簿保存法などへの対応は現場負担が大きかった。

会社員のモチベーションを下げている要因

仕事をするうえでの快適さは、裁量やスピード感が大きく影響します。ところが、多層的な承認とルール重視の風潮が行き過ぎると、社員のやる気や生産性にマイナスをもたらすわけです。

<■成果が出る前にモチベが削がれる>

書類作業や調整に追われて本来の業務に時間を割けない。熱意を持って始めたアイデアも、会議を何度も通すうちに鮮度が失われる。

……

<■世代間ギャップも大きい>

昭和世代は「昔はもっと柔軟にできたのに」と苛立ち、令和世代は「こんな非効率に付き合わされる意味がわからない」と冷めた目。中間の平成世代はこれら調整役で疲れ果てる。

……

<■管理職の負担が膨大>

コンプライアンスやハラスメント対策に関連する社内研修・トラブル対応などが管理職に集中し、業務の多くが“チェックや報告”に費やされる。経営層がこの点を理解し本気で支援しないと、管理職が総離職する危険もはらむ。

いまは個人でも活躍できる時代

テクノロジーの進展やSNS・副業解禁の流れなどで、会社組織に属さずとも稼げるチャンスが広がっている面も見逃せません。

<■副業・複業の自由度が広がる>

会社の給与に加え、ブログ・YouTube・コンサル・スキルシェアなどで収入を得る人が増え、必ずしも本業一本に頼る必要がない。

……

<■リモートやフリーランスの台頭>

企業に勤めなくても、クラウドソーシングやSNSで世界中の仕事と繋がれる時代。大企業に属するメリットが相対的に低下している。

こうした選択肢があるからこそ、わずらわしい会社員を続けることから気持ちが離れやすい、ということが言えると思います。

結局、会社員はどう生き抜けばいいのか

ここからが本題です。結論としては、「個人でできる対処策を実践する」+「会社や上層部に改善提案する」この両輪になると思います。どちらかだけでは根本解決には繋がりにくいからです。

(A) 自分の“コア業務”を決める

・自分の強みを活かす業務をブラさない

たとえば営業が得意なら顧客提案に全力投球し、当該分野を周囲にも宣言しておく。

・“やらないこと”リストを作る

書類作成や会議出席でも、本質的に必要ないタスクは徹底的に省けないか検討する。

……

(B) “会社に依存しすぎない”生き方を目指す

・副業・複業にチャレンジ

小さく始めて大きく育てる。収入の複線化により会社でのストレスも軽減。

・SNS発信で人脈や実績を蓄積

会社と関係ない領域でフォロワーや支持者をつくり、独立や転職の武器にする。

……

(C) 世代間ギャップを理解して動く

・昭和/平成/令和の同居を避けられない職場は通訳役の覚悟を持つ

全世代の価値観をすべて飲み込んだ上で、落とし所を作り続けるプロに徹する。

・合わないなら距離をとる

すべてを丸く収めるのは難しいため、必要最低限の接点にとどめる選択も持つ。

(A) 会議・承認フローの見直しや削減

・データを示して提案

非効率になっているフローやタスクの具体的な工数や人件費を定量的に見える化する。

・作業的なものをツールへ置き換える

ワークフロー整備や名刺管理、議事録作成など自動化できるものを徹底的にツール化。

……

(B) 管理職に関する施策

・評価に“管理負担”を加味

管理職がコミットする数字目標以外の部分を、報酬や人事評価に反映する仕組みを作る。

・役職者ローテーション

同じ役割に何十年と同じ人が居続けると悪しき慣習が出来上がる。その土壌を作らせない。

……

(C) ジェネレーションギャップ対策

・世代間で異なる価値観の吸い上げ

取締役、執行役員など幹部の構成において、各世代が満遍なく揃う差配をする。

・ミニプロジェクトの推進

小さいサイクルで結果が出る案件を数多く設け、若手とベテランの混合チームで回し続ける。

おしらせ

キャラクター”ぺいぱ”がデザインされた「資産運用学園やわらか中学校」公式アイテムがついに販売開始!トイレットペーパーを模したキャラデザの由来は、古くなったお札が再利用されてトイレットペーパーになることや、ウン(運)がつく縁起ものだからなど、諸説あり。いずれのアイテムも日常使いできるシンプルデザインです!ぜひお買い求めください!

さいごに

今回は「会社員の生きづらさがなぜ増したのかを言語化する」をテーマに話を進めてきましたが、いかがだったでしょうか?

現代社会における会社員が抱える生きづらさは、SNSやコンプライアンスの行き過ぎが根底にあり、簡単には解消しません。しかしながら、一方的に「ルールが悪い、社会が悪い」と嘆くだけでなく、個人が変えられる部分と、会社や上層部に働きかける部分とを分けて取り組むことで、少しずつ改善を目指せるはずです。

<■個人の視点>

自分のコア業務を明確化し、その他タスクとの優先順位を明確に分ける。副業等で収入分散すれば、会社に縛られすぎない精神的余裕も得られる。

<■組織の視点>

会議や承認フロー、管理職支援、ジェネレーションギャップ対策など、多層的な取り組みが必要。経営者側の理解を得ることができるかが肝。

<■世代交代と価値観のすり合わせ>

いきなり昭和世代を切るわけにもいかず、令和世代だけで突っ走るのも難しい。両極にある世代を馴染ませていく仕組み、文化を整えるなどが必要。

「生産性よりもコンプラが優先され、書類と調整ばかり」という嘆きが多いからこそ、ここに手を打てた企業や、柔軟に立ち回れる個人が一歩抜け出す時代とも言えます。

今回整理した提案は、正直なところ綺麗事も混じっています。ぼくが管理職として改善に取り組んだけれど、変えることができなかったこともあります。それだけ、正解を導き出すことが難しい分野なわけです。

ただし、

・勤務先企業の歴史の長さ

・オーナー企業であるか否か

・会社カルチャー

・その時の社会情勢

・同じ志を持つ仲間の有無 など

こうした多くの変数で結果が変わることもまた事実です。

会社員は腰掛けで「将来的に起業する」「FIREする」という明確な設定がある人は、日々を淡々とこなしていく形でも良いでしょうし、会社に身を置いている以上は後進のために改善をしていきたい、という人もいると思いますから、そういう方はぜひ今回の話を参考にしていただければと思います。

皆さんは会社員としてどのような点に苦労されているでしょうか?またどんな工夫をされていますでしょうか?ぜひ体験談やアイデアなど、コメントを残していただけると嬉しいです。

人生はノーコンティニュー!悔いのないようにやっていきましょう。

では、ごきげんよう。

会社員の心地よさは一日にして成らず。